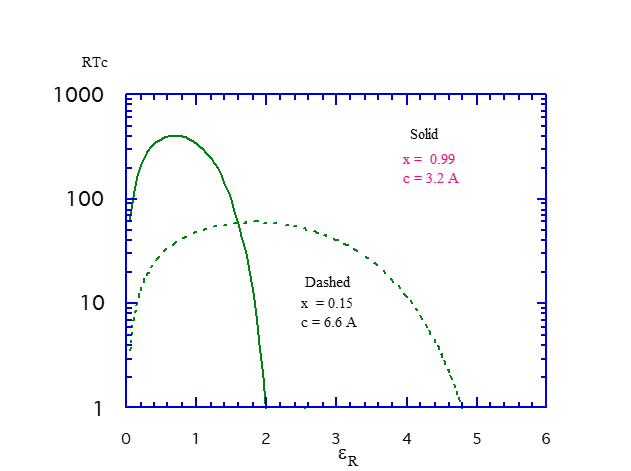

本文作者:范江弟 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 重庆佳迪达超导技术研究院公司 室温超导探索之路 第一篇. 超导的三大特性及应用技术研究现状 第二篇. 超导机理和 BCS 理论的成就 第三篇. 高温超导理论模型及FM理论主要成果 本篇的题目显然是所有关心超导发展并对其抱有期望的人最为关注的议题,而对这一问题的解答正是大家所期盼的。在此,笔者将以FM理论临界温度公式计算出来的结果为实例来探讨这一问题。 图1. 在最佳掺杂条件下,临界温度 Tc 与 εR(εR = κ/R)的关系对比图:其中,R = m*/me(m*为有效质量,me 为电子质量),κ 为所研究超导材料母体的介电常数;EB * 为有效玻尔能量,x 为载流子浓度与单位面积中铜(Cu)原子的比例系数。 在图 1 中的虚实两条曲线均依据 FM 理论的临界温度公式计算得出,分别表征临界温度与材料母体介电常数之间的关系。计算过程中,暂以 YBCO 的层间距离作为固定参数,并把电子有效质量与其裸质量之比 R = m*/me包含在临界温度和介电常数之中(如图1中 RTc 和 εR 所示),通过设定两种不同的载流子浓度(图中以载流子相对浓度x表示),最终得到这两条虚实曲线。因此,在本次临界温度计算中,仅保留介电常数作为变量。其中,虚线所示临界温度的峰值约为 40K,曲线特征明显:随着介电常数由低到高变化,临界温度在峰值区域附近呈现出一段较为平坦的平台。这表明,在临界温度对应的介电常数最佳值附近,即使介电常数发生微小波动,也不会导致临界温度出现大幅下降。由图不难推断,当临界温度处于较低水平时,其对介电常数的变化不敏感;相应地,材料制备过程中对纯度的要求无需过于严苛,这就是为什么对临界温度只有较低的样品制备重复性较易,世界各地都做得出来。另外,即使样品短期放在大气环境中,受潮湿、尘埃的影响所导致的临界温度Tc下降也不大。简言之,当临界温度峰值处于较低区间(大致为 150K以下)时,材料自身介电常数的微小波动不会对其产生显著影响。 相比之下,实线呈现出显著的尖峰状特征,其对应的最高临界温度约为 400K。该峰值所对应的介电常数,即为母体材料应具备的最佳介电常数值。值得注意的是,围绕这一最佳介电常数的微小变化,都可能引发临界温度的雪崩式下降,这一点从图中可清晰观察到——因该图纵坐标采用半对数坐标,放大了临界温度的变化幅度。 在此需特别说明的是:计算过程中虽明确采用了 YBCO 材料的相关参数,但所得临界温度峰值却随载流子浓度的不同而差异显著。众所周知,YBCO 的实际临界温度约为 93K,而本次计算得出的峰值既可能远高于 93K,也可能低于 93K。这一结果表明,当前 YBCO 材料本底的介电常数,相对于其载流子浓度而言并非理想数值。目前的关键问题在于,学界尚未充分认识到介电常数对临界温度的巨大影响,更谈不上去测量材料的介电常数的数值,因此至今难以获取 YBCO 介电常数的可靠实验数据。由此可推测,若在实验中构建类似 YBCO 的层状结构新材料,通过置换化学元素调节介电常数,并优化掺杂以实现最佳载流子浓度,或有望获得更高的临界温度。 此外,若固定介电常数、载流子浓度及电子有效质量这三个参数,亦可计算临界温度随层间距离的变化关系(具体计算过程此处从略)。初步结果显示:随着层间距离减小,临界温度呈上升趋势,这就是为什么在高压下临界温度会上升的原因,大概也是近十多年来多次报道的在上百万大气压下观测到室温超导电性的根源吧。但这种理论层面的层间距离缩小,在实际研究中能否实现仍存在不确定性。客观而言,施加高压可在一定程度上缩小层间距离,但更为理想的方式是通过选用不同化学元素构建层状结构,使其自然形成较小的层间距离。不过,层间距离并非越小越好——随着层间距离的持续减小,临界温度达到某一数值后便会转而下降。可以想见,若层间距离趋近于0,材料将丧失各向异性,临界温度也会随之降低。这是因为,较高的临界温度通常源于强关联电子系统;显然,电子系统的关联性在二维结构中强于三维,在一维结构中又强于二维。这意味着,高温超导材料的研究应重点关注二维乃至一维体系。当然,纯粹的二维或一维材料并不存在,因此层状结构的三维材料是切实可行的研究方向;对于一维体系,则可考虑纳米管(如碳纳米管),但需注意其电流密度可能受限,且纳米管的长度难以大幅提升。由于笔者未对此展开深入研究,不便进一步详述;感兴趣的读者可探讨:若能制备出一定长度的纳米管高温超导材料,在对电流密度要求不高的场景下,或许可应用于某些仪器仪表的制造。 笔者在此想指出,图1中的虚线与实线,按常规观点可分别对应低温超导(即常规超导)与高温超导(即非常规超导);这种划分方式带有浓厚的时代背景。 因为在1986年之前,人类观察到的所有超导现象,其临界温度均未超过23K。因此,1986年之后陆续发现的铜基超导材料,由于其临界温度比此前的常规超导高出数倍,便被自然而然地称为“高温超导”。但事实上,众所周知,这里所说的“高温”,实际仍处于零下一两百摄氏度的极低温度区间,并非真正意义上的“高温”。 此外,另一个关键因素在于:当超导临界温度超过 77K(液氮沸点)后,技术上便可以用液氮替代液氦来冷却材料,使材料处于临界温度之下以实现超导性。这一变化大幅降低了超导技术的应用成本,因此给人们带来了极大的期望——也正因如此,人们自然而然地将临界温度处于 77K 这一温区以上的超导材料统称为 “高温超导”。然而,图 1 中所呈现的两条代表性曲线,实际上都是依据FM理论推导出的临界温度公式计算得出的,二者的差异仅源于代入参数的不同。这也正是该理论无需区分高温超导与低温超导、能够覆盖整个温区的核心原因——这一点由此可见一斑。 现在来解答这个大家普遍关注的问题:大气压下能否实现室温超导?笔者的回答是明确且肯定的——理论上是可以实现的。 为什么要强调 “理论上” 呢?结合上文图 1 的分析来看,相关研究中已在特定条件下实现了室温超导,但这里存在一个关键因素:电子的有效质量与裸质量的比值 R=m*/me。这个比值直接关系到电子系统的关联强度:若该比值不是很大,其对临界温度的降低影响就比较小。但 R 太小又不利于临界温度的提高,这就是一个相互矛盾又统一在一起的问题,只有认识到这个关系才可能在设计材料结构组成元素和载流子浓度高低控制到恰到好处。例如,当 R×Tc= 400K 时,只要比值R <1.3,临界温度就可以达到 300K 以上(即室温及以上水平)。当然这里 R×Tc=400并非是最大值,它是在多年前尝试选定的几个固定参数所得到的。通过 AI 技术求解 Tc 极大值还可能更高,因此R可以比1.3更大,也可能保证 Tc 在室温附近。 需要说明的是,上述结论基于粗略估算得出:研究过程未采用人工智能技术,仅通过固定部分参数、调整介电常数的方式求解了对应的临界温度。更理想的研究路径应为:借助 AI 技术求解临界温度 Tc 的极大值及相应各参数的最优取值,再据此人工设计超导材料的结构并完成合成。但目前存在一个核心疑问:理论估算得出的参数最优值,能否在现有技术条件下实现?因此,要获得大气压下的室温超导材料,需依据 AI 给出的结果,仔细搭配影响 Tc 的三个关键参数的取值——既要追求高临界温度,又要确保参数取值具备实验可实现性。唯有如此,才能兼顾研究的可操作性与目标材料的高 Tc 特性。 另一个至关重要的问题是:实验室制备的临界温度接近或处于室温区间的超导材料,其长期妥善保存能力直接决定材料稳定性。具体来看,曾有研究通过特定方法偶然制得临界温度 200K 以上的超导样品,但消息发布后不久便销声匿迹。据说样品制作人后续测量时,样品临界温度已大幅下降,且重复原工艺再也合成不出临界温度高于 200K 的样品。这说明这类高临界温度超导材料的制备可重复性与样品稳定性均极差,这大概是当年法、俄、美、韩等地报道的 200K 以上甚至高压下室温超导材料昙花一现的原因。笔者以为,制备工艺的不可重复性,或许是制作人在未控制环境的情况下,无意间碰巧满足了 200K 以上超导材料的微观生成条件,才制出高临界温度样品。而当试图重复工艺时,仅能宏观上控制相关制作工艺流程,未必能复现当初的微观生成条件。具体而言,据笔者所知,目前这类实验均未关注空气洁净程度。正是制作微观环境的可变与不可靠造成微观污染,引发介电常数微小变化,进而导致临界温度出现巨大差异。 针对室温超导材料的探索,笔者提出以下建议: 1. 保障制备环境纯度:材料的合成与制备需参照半导体芯片的生产标准,在高洁净度实验室中进行,严格控制环境中的杂质干扰。 2. 实现即时封装隔离:制备完成的样品或产品不得直接暴露于大气环境中,需在合成或生产过程结束后立即进行封装处理,与大气环境完全隔离,以此维持材料的结构与性能稳定性。 3. 优化层状材料设计:优先考虑通过调控层状材料的化学组成来制备室温超导材料。例如,可采用石墨烯沉积法,在石墨烯中掺杂合适的化学元素;或制备石墨基复合物,通过在其层间嵌入特定材料,以调控至所需的最佳介电常数与载流子浓度——具体嵌入材料可根据化学周期表中元素的化学活性特性来筛选确定。 4. 拓展复合体系范围:若石墨烯或石墨基体系效果不佳,可进一步探索其他层状复合体系,尝试用其他化学元素替代碳元素构建层状结构。总之,核心思路是通过人工合成层状结构,并在其层间嵌入能够释放自由电子的碱金属(如锂、钾等)或者卤化物,为超导特性的实现创造条件。 结束语 写到这里,本文已暂告一段落。事实上,仍有不少章节未能充分展开;但结合本文的定位与内容体量来看,目前的规模已基本适宜。若再进一步深入阐述,便会涉及大量专业数学推演,这显然超出本文宗旨。 不知读到本文的读者会有何种感受,笔者始终认为,FM 理论具有鲜明的独创性,其开创性突破在于打破了 “电子间库仑排斥力无法形成束缚态” 的传统观念,而这一突破的核心,是澄清了 “库珀对并非在坐标空间、而是在动量空间形成” 这一概念以及 “在坐标空间中两电子间的库伦排斥力在动量空间中可能变为吸引力” 这一重要发现。基于这一核心认知所推导得出的各项重大成果,能够较为圆满地解释实验中观察到的各类现象,具体包括:库珀对束缚态的形成机制、正常态下的反常物理现象、不同材料同位素效应显示出的多样性、超导能隙的对称性特征,以及晶格中电阻消失的内在成因等,均得到了合理且自洽的阐释。从理论体系本身来看,FM理论本身自成体系、自圆其说,具备完整的科学性。尤其值得关注的是,该理论通过将超导临界温度公式与超导材料母体的物理参数、结构特性及载流子浓度建立关联,为实验中提升超导临界温度提供了明确且可行的研究方向,具有重要的实践指导意义。加之理论体系中诸多内容均有定量分析作为支撑,笔者对其始终充满信心。然而,由于学界采用费曼图示法探索超导起源微观机制的研究者寥寥无几,这一理论始终难以获得广泛关注。因此,笔者撰写这篇综述性读物的初衷,在于想把自己认为已经找到的超导起源微观机制这一发现留给世人,以免被淹没在浩瀚的学术论文汪洋之中,以及呼吁在有条件的高校物理系增设“费曼图示迭代法的应用”课程,作为理论物理和凝聚态物理专业硕博研究生的必修课和其它专业学生的选修课;同时,也是希望为所有从事超导相关研究的科技工作者,以及对超导发展前景满怀热忱与期待的广大读者铺路搭桥、搭建阶梯,助力他们更轻松地通过这一鲜为人知的研究视角,去触碰并揭开超导这一“百年老店”的神秘面纱。 若有人愿意联系笔者,就FM理论展开共同研讨、提出批评与建议,那无疑是笔者求之不得的幸事。考虑到笔者当前的年龄与健康状况,已无法独立完成 FM 理论的推广与深化工作,故恳切期盼有兴趣的学者能与笔者交流或者共同进行实验来验证FM理论是否正确——笔者愿在有生之年将后半生的研究经验倾囊相授,助力将这项研究继续推进下去。 扫描二维码 获取更多精彩 超导三新大会

大气压下室温超导是否可期?

本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://blog.firsource.cn/operate/1767.html